【広瀬清水街道の成り立ち】

戦国大名尼子氏は、安来市広瀬町の月山富田城を本拠地として、隆盛を誇りました。最盛期にその支配は山陰・山陽11か国に及んだともいわれ、富田城下からの街道は四方八方に通じるようになりました。

尼子氏支配の後、毛利氏、豊臣氏の支配を経て、江戸時代になると政治の中心地は松江に移されましたが、寛文6年(1666)に松江藩2代藩主松平綱隆(つなたか)が弟の近栄(ちかよし)に3万石を分封し、広瀬藩が成立しました。この広瀬藩主の参勤交代のために整備された道が広瀬清水街道です。

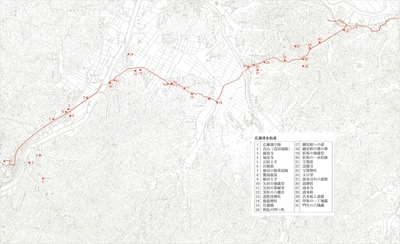

【広瀬清水街道の道程】

街道は広瀬から鍵尾峠に向かい、鍵尾峠から清水峠を越えて門生(かど)で山陰道に合流します。広瀬から安来市・宇賀荘・清水峠・門生を結ぶこの街道は、飯梨川、伯太川の上中流地域や伯耆米子を中心とする地域からの清水寺参りや嵩(だけ)神社参りの道として利用され、人々がさかんに行き来しました。

清水寺へ参詣するほとんどの人は現在では北からの参道を利用していますが、江戸時代には東からの道が山門に向かう道で、いわば表参道でした。巡礼の人びとは広瀬清水街道を通り、清水峠を東へ下りたところから清水寺に詣でたのです。

広瀬清水街道全体図(『島根県歴史の道調査報告書第1集』島根県教育委員会より)

郵便番号:692-8686

住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)

電話:0854-23-3185

ファックス:0854-23-3168

メールアドレス:bunka@city.yasugi.shimane.jp

(メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。)